林业项目管理软件:智能化管理的未来趋势

发布于 2025-10-12 14:39:05

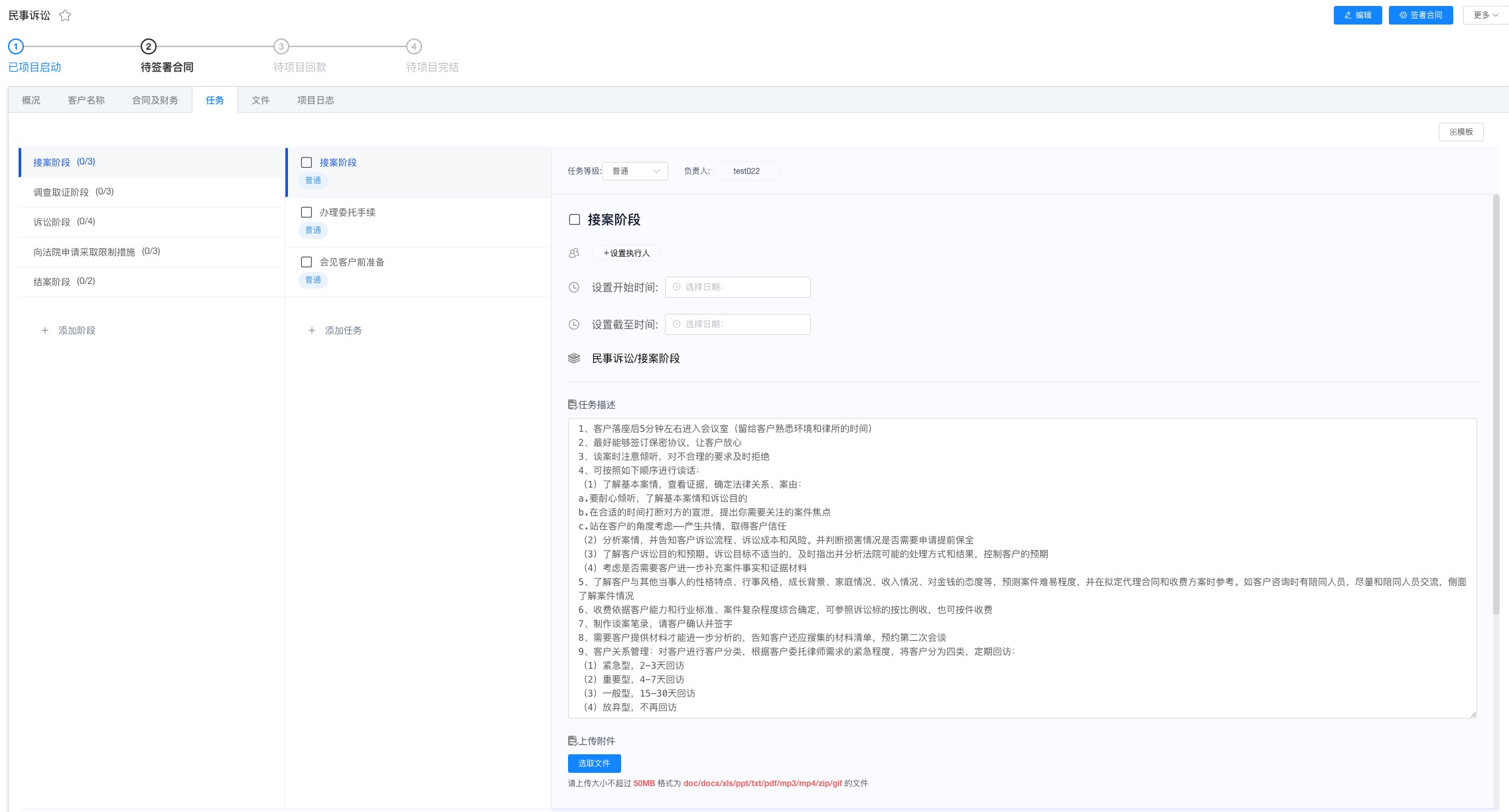

CRM客户管理系统主要模块有客户管理模块(公海、线索、线索池、跟进记录、报价单、合同管理、回款管理)、项目管理模块(完全自定义表单流程)、工单模块(完全自定义表单流程)、员工管理(不同权限设置)、进销存、财务管理等。

核心功能有:查重功能,批量导入导出,回收站、微信报单等。

演示账号可查看所有功能,联系我们:18303410875(同微信)

林业项目管理软件正朝着智能化管理的方向加速演进,其未来趋势将深度融合物联网、大数据、人工智能等技术,推动林业项目管理向全生命周期数字化、精准决策智能化、资源协同高效化方向发展。以下从技术驱动、功能升级、应用场景拓展三个维度展开分析

一、技术驱动 智能化核心能力突破

1、物联网(IoT)与传感器网络深度整合

通过部署土壤湿度传感器、气象站、无人机、红外相机等设备,实时采集森林环境数据(如温湿度、光照、病虫害特征)、林木生长数据(如树高、胸径)及项目执行数据(如人员位置、设备状态)。例如,福建“123”工程通过无人机全覆盖体系,将森林监测效率提升500倍,实现火灾风险、病虫害等异常情况的秒级响应。

2、人工智能(AI)赋能决策优化

二、预测分析

利用机器学习模型预测林木生长周期、病虫害爆发趋势,为采伐计划、防治策略提供科学依据。如中国林科院LiDARForestat平台通过深度学习反演生物量,使造林核查成本从13元/亩降至2元。3、图像识别

基于计算机视觉技术自动识别叶片病斑、昆虫种类,结合声学传感器分析动物活动,辅助生态保护决策。4、自动化控制

智能灌溉系统根据土壤湿度自动调节水量,智能采伐机器人规划最优路径,减少人力成本与环境破坏。大数据与云计算构建数据中枢

整合多源数据(遥感影像、传感器数据、历史项目记录),通过云计算平台实现数据存储、处理与分析。例如,龙江森工集团联合高校构建的森林防火与病虫害防治平台,依托大数据分析优化资源调配,将火情响应时间缩短至10分钟内。

三、功能升级 全生命周期管理闭环

1、项目规划智能化

软件内置地理信息系统(GIS)与气候模型,根据地形、土壤、气候条件智能推荐树种组合,生成三维造林规划图,并模拟不同管理策略下的生态效益与经济效益。

2、资源管理动态化

实时跟踪人力、物资、资金状态,自动预警资源短缺或过剩风险。例如,通过物联网标签管理苗木库存,结合运输路径优化算法降低物流成本。

3、施工监控可视化

利用无人机巡查与AR技术,将施工现场数据叠加至三维模型,实现进度偏差分析、质量安全检查的远程化与精准化。如某林场通过软件实时监控造林工程,成活率显著提升。

4、决策支持科学化

集成林业大模型(如森林生长预估模型),结合自然条件与经营目标,生成采伐、抚育、保护的最优方案。例如,朱教君院士团队开发的模型通过量化碳储量,支撑碳中和目标下的经营策略调整。

四、应用场景拓展 从项目管理到生态治理

1、生态保护与修复

通过生物多样性监测系统(如红外相机+AI识别),追踪动植物种群动态,为栖息地保护提供数据支撑。同时,利用碳汇计量模型评估森林固碳能力,推动碳交易市场参与。

2、灾害应急响应

AI火灾预警系统结合气象数据与历史火险记录,构建火险等级预测模型,实现火情早期发现与灭火资源预部署。例如,热成像识别技术将火灾识别精度提升至90%以上。

3、产业协同与公众参与

五、林下经济

软件集成市场需求预测模型,优化林产品采摘、加工、销售计划,提升经济效益。4、社会共治

通过“掌上服务平台”开放数据接口,允许公众举报盗伐、参与古树认养,形成政府-企业-公众协同治理网络。六、挑战与应对策略

1、数据安全与隐私保护

加强区块链技术应用,实现数据加密存储与溯源,防止敏感信息泄露。

2、技术适配性与成本平衡

针对中小型林场,推广轻量化模型与边缘计算设备,降低算力依赖。例如,中国联通“1+1+M”大模型体系允许企业定制行业模型,推动技术普惠。

3、复合型人才短缺

加强校企联合培养,开设林业信息化课程,培养既懂生态学又掌握AI技术的复合型人才。

七、未来展望 从工具革新到生态革命

1、全球生态治理标杆

中国智慧林业技术(如无人机监测体系)已输出至20余省市,未来或成为“一带一路”绿色合作的核心技术,推动全球森林资源可持续管理。

2、气候智慧林业

结合碳汇交易与区块链技术,构建森林资源资产化平台,实现生态价值向经济价值的转化。

3、智能装备突破

具身智能机器人将进入造林与抚育场景,如“三北”工程试验的智能造林机器人,实现自动化挖坑、植苗、浇水全流程。

结语 林业项目管理软件的智能化趋势,不仅是技术工具的升级,更是林业管理思维的革命。通过构建“空天地一体化”监测网络与智能决策系统,森林将成为一个可感知、可分析、可调控的“智慧生命体”,推动人类迈向与自然深度协同的绿色文明新时代。